Warum wir nun anders aussehen

Nach mehr als 20 Jahren hat die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius ihr Erscheinungsbild grundlegend überarbeitet – mit einer neuen Website und einem neuen Design.

Weiterlesen

Bucerius Law School: Hochschule mit Vorbildcharakter

Die Bucerius Law School in Hamburg ist Deutschlands erste private Stiftungshochschule für Rechtswissenschaft. Ihr Ziel: das Jura-Studium zu erneuern.

Als Pionierin geht die Bucerius Law School mutig neue Wege in Lehre und Forschung und lebt Internationalität, aber auch Vielfalt und Gemeinschaftssinn vor.

Stipendien und ein innovatives Gebührensystem machen das Studium für jedes Talent unabhängig vom Geldbeutel zugänglich.

Als Pionierin geht die Bucerius Law School mutig neue Wege in Lehre und Forschung und lebt Internationalität, aber auch Vielfalt und Gemeinschaftssinn vor.

Stipendien und ein innovatives Gebührensystem machen das Studium für jedes Talent unabhängig vom Geldbeutel zugänglich.

Weiterlesen

Kunst zur „Freiheit“ – Glückwunsch an den ersten Jahrgang der Stipendien für Darstellende Künste!

2024 vergeben wir zum ersten Mal sieben Stipendien für Darstellende Künste zum Thema „Freiheit“. Nun hat die Fachjury aus zahlreichen Bewerbungen sieben Künstler:innen und Kollektive aus der freien Szene ausgewählt.

Von Schloss-Installationen bis Schwarzweiß-Fotografie: Drei Ausstellungstipps für den Kunst- und Kultursommer

Weiterlesen

Über Workshops, Veranstaltungen und besondere Momente: Mentees berichten von ersten Monaten bei WEICHENSTELLUNG

Weiterlesen

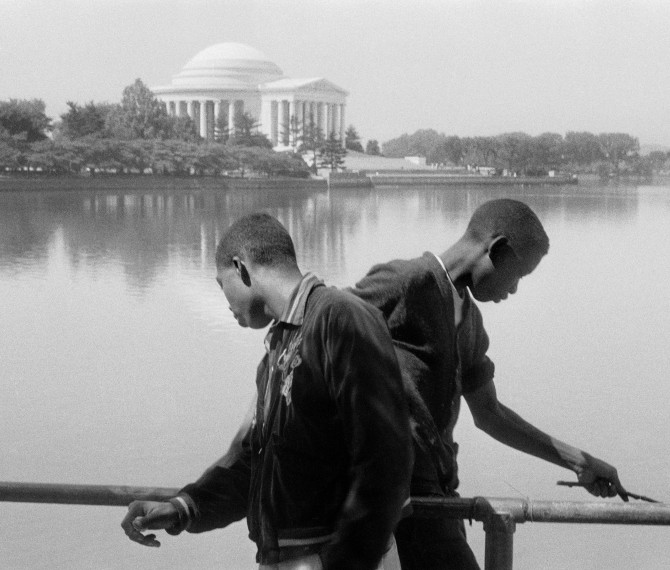

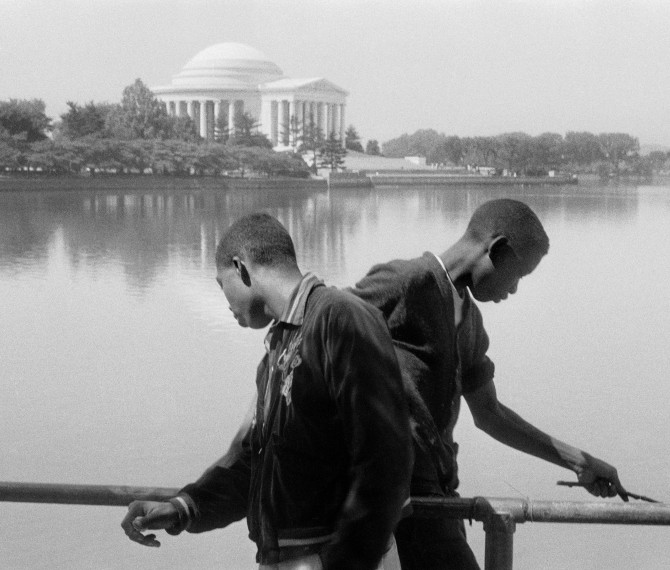

Watch! Watch! Watch!

Henri Cartier-Bresson

15.06. — 22.09.2024

Henri Cartier-Bresson

15.06. — 22.09.2024

Bucerius Kunst Forum

Warum wir nun anders aussehen

Nach mehr als 20 Jahren hat die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius ihr Erscheinungsbild grundlegend überarbeitet – mit einer neuen Website und einem neuen Design.

Weiterlesen

Bucerius Law School: Hochschule mit Vorbildcharakter

Die Bucerius Law School in Hamburg ist Deutschlands erste private Stiftungshochschule für Rechtswissenschaft. Ihr Ziel: das Jura-Studium zu erneuern.

Als Pionierin geht die Bucerius Law School mutig neue Wege in Lehre und Forschung und lebt Internationalität, aber auch Vielfalt und Gemeinschaftssinn vor.

Stipendien und ein innovatives Gebührensystem machen das Studium für jedes Talent unabhängig vom Geldbeutel zugänglich.

Als Pionierin geht die Bucerius Law School mutig neue Wege in Lehre und Forschung und lebt Internationalität, aber auch Vielfalt und Gemeinschaftssinn vor.

Stipendien und ein innovatives Gebührensystem machen das Studium für jedes Talent unabhängig vom Geldbeutel zugänglich.

Weiterlesen

Watch! Watch! Watch!

Henri Cartier-Bresson

15.06. — 22.09.2024

Henri Cartier-Bresson

15.06. — 22.09.2024

Bucerius Kunst Forum