Wie wir fördern

Hier erfahren Sie, welche Projekte und Initiativen wir unterstützen – und wie Sie einen Förderantrag stellen.

Weiterlesen

Bucerius Law School: Hochschule mit Vorbildcharakter

Die Bucerius Law School in Hamburg ist Deutschlands erste private Stiftungshochschule für Rechtswissenschaft. Ihr Ziel: das Jura-Studium zu erneuern.

Als Pionierin geht die Bucerius Law School mutig neue Wege in Lehre und Forschung und lebt Internationalität, aber auch Vielfalt und Gemeinschaftssinn vor.

Stipendien und ein innovatives Gebührensystem machen das Studium für jedes Talent unabhängig vom Geldbeutel zugänglich.

Als Pionierin geht die Bucerius Law School mutig neue Wege in Lehre und Forschung und lebt Internationalität, aber auch Vielfalt und Gemeinschaftssinn vor.

Stipendien und ein innovatives Gebührensystem machen das Studium für jedes Talent unabhängig vom Geldbeutel zugänglich.

Weiterlesen

Anna-Politkowskaja-Platz in Hamburg steht seit einem Jahr als „Symbol für Freiheit und Gerechtigkeit“

Weiterlesen

Klimaanlagen und Ausgrenzung im Treppenhaus: Kunststipendiatin Tintin Patrone über ihr Kunstwerk „Condition(s)“

Weiterlesen

Zum 30. Todestag von Gerd Bucerius: Erinnerungen an unser Stifterehepaar und Unternehmer mit „Berlin-Meise“

Weiterlesen

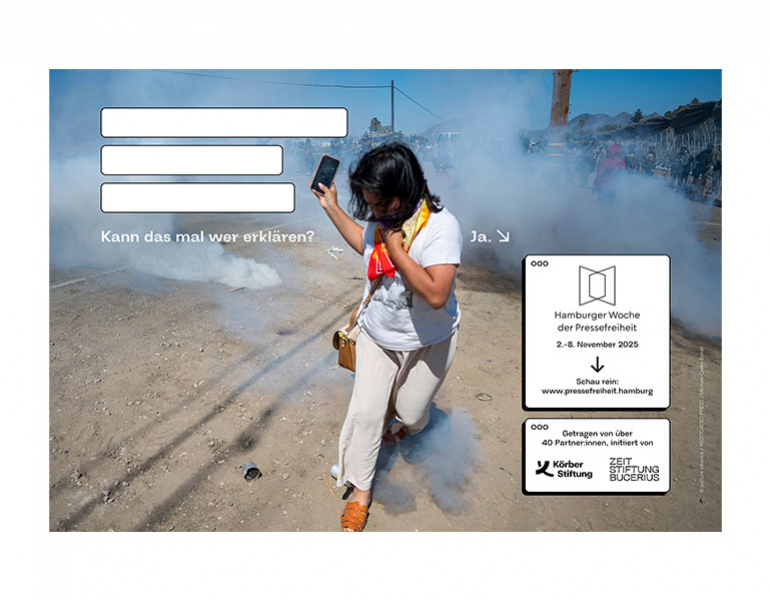

Hamburger Woche der Pressefreiheit 2025: Das hält die Aktionswoche vom 2. bis 8. November bereit

Weiterlesen

Kinder, Kinder!

Zwischen Repräsentation und Wirklichkeit

28.11.2025 — 06.04.2026

Zwischen Repräsentation und Wirklichkeit

28.11.2025 — 06.04.2026

Bucerius Kunst Forum

Wie wir fördern

Hier erfahren Sie, welche Projekte und Initiativen wir unterstützen – und wie Sie einen Förderantrag stellen.

Weiterlesen

Bucerius Law School: Hochschule mit Vorbildcharakter

Die Bucerius Law School in Hamburg ist Deutschlands erste private Stiftungshochschule für Rechtswissenschaft. Ihr Ziel: das Jura-Studium zu erneuern.

Als Pionierin geht die Bucerius Law School mutig neue Wege in Lehre und Forschung und lebt Internationalität, aber auch Vielfalt und Gemeinschaftssinn vor.

Stipendien und ein innovatives Gebührensystem machen das Studium für jedes Talent unabhängig vom Geldbeutel zugänglich.

Als Pionierin geht die Bucerius Law School mutig neue Wege in Lehre und Forschung und lebt Internationalität, aber auch Vielfalt und Gemeinschaftssinn vor.

Stipendien und ein innovatives Gebührensystem machen das Studium für jedes Talent unabhängig vom Geldbeutel zugänglich.

Weiterlesen

Kinder, Kinder!

Zwischen Repräsentation und Wirklichkeit

28.11.2025 — 06.04.2026

Zwischen Repräsentation und Wirklichkeit

28.11.2025 — 06.04.2026

Bucerius Kunst Forum